|

|

remskladОценка: 5.0/5 Голосов: 1 |

Инженер снов

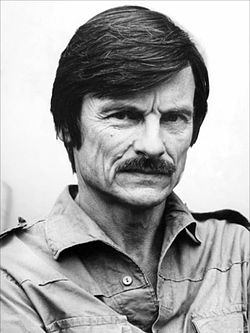

Известный в Украине православный священник Андрей Ткачев на своем сайте http://www.andreytkachev.com/ поместил интересное размышление о кинорежиссере Андрее Тарковском.

"Сложно не впасть в патетику, когда говоришь о Тарковском, и слово «гений» не будет здесь преувеличением. Он создал целый мир, хотя оставил нам всего семь своих картин, каждая из них — автопортрет художника в зеркале самопознания. Тарковский изобрёл свой собственный язык и сумел выразить в кино то, что сложно выразить словами или образами.

Надо обладать определённым мужеством, чтобы погрузиться в мир фильмов мастера. Они непременно обнажат нервы и заставят увидеть бездны падения и вершины величия бессмертной человеческой души. И главное — покажут, как призрачен этот земной, вещественный мир и что не он есть смысл и цель нашего существования.

В 1900-м году вышла первая крупная монография Фрейда «Толкование сновидений». За четыре года до этого братья Люмьер показали почтеннейшей публике знаменитое «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Человечество научилось оживлять изображения. Человечество уверовало в машины и окружило себя ими. До Первой мировой войны оставалось совсем мало времени, и оружейные склады были полным-полны, а европейский мир окунулся в грёзу о счастье. Грезить помогало новое искусство — синематограф.

Оно погружало своего зрителя в полумрак и приковывало внимание к экрану. Человек словно спал наяву, а на сетчатке у него оживали и двигались те же картины, что и на белом прямоугольнике экрана. И зрачки раскрытых глаз человека двигались так же активно, как зрачки закрытых глаз спящего человека, видящего увлекательные сны.

Жанры кинематографа весьма многочисленны. Но в основе всё равно лежит сон, грёза, и не зря фабрикой грёз окрестили Голливуд, в одном имени сочетая подлинный абсурд эпохи — сладкий сон и фабричное производство.

Тарковский был мастером сновидений наяву и поводырём в «Зону» как личного, так и коллективного бессознательного. Бергман говорил о нём: «Фильм, если это не документ, — сон, грёза. Поэтому Тарковский — самый великий из всех. Для него сновидения самоочевидны, он ничего не объясняет, да и что, кстати сказать, ему объяснять? Он — ясновидец, сумевший воплотить свои видения в наиболее трудоёмком и в то же время наиболее податливом жанре искусства».

Фильм, если это не документ, — сон… Но ведь и сон — документ. Правда, это документ специфический, не позволяющий себя подшить к делу. Это документ внутренней жизни, которая у всякого человека есть нечто «своё пред лицом Бога». И это человеческое «своё» разыгрывается, становится и сбывается в конкретной эпохе, столь же неповторимой, как и отдельная личность.

Фрейд не только положил начало попыткам объяснить жизнь, исходя из картинок сновидений. Он ввёл в обиход понятие, которое позже Юнг классифицирует как комплекс. Самый известный из них — комплекс Эдипа. Это «сложносочинённая» реакция (по Фрейду) мальчика на половое влечение к матери, а отсюда — ревность и скрытый негатив к отцу как к старшему сопернику. Где взял и откуда выкопал это Фрейд — тема отдельная. Но сны и отцовская тема в его системе органично связаны. Органично связаны они и в творчестве Тарковского.

Тому не повезло родиться от известного поэта. Не повезло потому, что творческое дитя часто бывает обречено на эпигонство или на жизнь в бронзовой тени родителя. Тарковскому-младшему предстояло реализовать и утвердить себя самостоятельно, причём в несловесном виде творчества. После одной из съёмок, прочитав на память фрагмент из Пастернака, он услышал: «Это вы писали?» — «Если бы я так писал, я бы не снимал кино», — ответил режиссёр. Кино и вправду требует понимания музыки, поэзии, скульптуры, пластических искусств, но не обязывает совершенствоваться в них. Андрей ценил и понимал поэзию, но не имел права быть поэтом. Он мог позволить себе ввести в ткань кинотекста голос отца, декламирующего свои стихотворения. Он мог назвать отца Дикобразом и его стихи вложить в чужие уста. Возможно, это была его дань той частичной правде, которая могла найтись в трудах венского аналитика, тем более что отец оставил мать рано.

Кино податливо — и в то же время трудоёмко. Брошенные дети способны прогрызать гранит. Нося в крови интуитивное благородство, мотив новаторского поиска и отбора тем, противостоя отцу и мучительно любя его, можно было стать персонажем фрейдовского очерка. Однако карта легла иначе. Сны, при всей напряжённости, остались девственны, сны были процежены через некое сито…

Мы все родились тогда, когда кино стало занятием несерьёзным. Первооткрыватели нашли жилу, вслед за ними пришли промышленные разработчики. «Пойдём в кино», — это ли не предложение мило скоротать время, попросту время убить? Кино и без попкорна развлекает, информирует, скрашивает будни, заставляет людей спать наяву, словно участников спиритического сеанса. Фильмы, как настоящий плод промышленного производства, вылетают на рынок сотнями. Кассовые сборы обсуждаются наравне с государственными бюджетами, актёры известнее, чем космонавты.

На этом фоне Тарковский как-то уж очень серьёзен.

И фильмов он снял, в общем-то, немного. И снимал их так, что был похож на Сизифа, идущего в гору. Часто требовал переделать почти до конца сработанный материал. И всё время, кажется, был сосредоточен, деспотичен к съёмочной группе, доведён внутри до кипения, но собран. Бубнил стихи, опираясь на палочку, напевал что-то под нос из Баха, которого любил с детства, — а потом звал кого-нибудь из съёмочной группы: «Эта коряга будет у нас в кадре».

Вот тебе и творец снов. Тех самых, где мы возвращаемся в детство, летаем, боимся того, кто стоит за углом.

Человек творческий может жить вне схем. Но бывают и наезженные колеи. Например, маэстро разбирается сам с собой, бродит в собственных потёмках. Потом он ищет связи с другими людьми, с почвой, народом. Он нюхает воздух истории, силясь разобрать в нём «дым отечества». Потом он кладёт руку на пульс современного человечества, пытаясь ставить сему последнему диагноз. Задача сверхсложная, но мало кто из классиков за неё не брался. Мастер пытается докричаться до современников, пытается сказать им то, что кажется ему делом, первостепенным по важности. Однако мир не нанимался слушать уроки всяких там работников искусства. Мир продолжает жить, питаясь не столько тем, чего хочется, сколько тем, что получилось. А маэстро, отмеченный в прошлом вниманием прессы, потоптавшийся по красным дорожкам, опять замыкается в атмосферу снов, теперь уже — о прожитом и виденном. В творчестве он немножко юродствует (иначе не докричишься), в быту — ото всех отстраняется. Дело своё он сделал, но плода ему в полноте пока не увидать. Ведь подлинный плод — это не движения народных масс, а ювелирная работа в отдельных душах. Эти души, посредством оставшихся от мастера работ, будут ткать культурную ткань и прикасаться к трудно передаваемым на письме смыслам. В этой скрытой работе духа они будут благодарны тому, кто либо уже перешёл в иной мир, либо стареет на даче в добровольном уединении.

Андрей Арсеньевич рассказал об одном из Ивановых детств, где во сне остались мама, кони и яблоки, а наяву — страх и ненависть. Потом было «Зеркало». Предмет, давший имя фильму, мистичен. Сквозь стекло видно всё, но стоит покрыть стекло тонким слоем серебра — и ты уже видишь только своё отражение, — вот и зеркало. Если в доме лежит покойник, зеркало покрывают тканью. Почему? Открытая дверь в иной мир — вот что такое зеркало в мистическом понимании. Через него можно попасть туда, где не ожидал очутиться, и из него могут выйти те, которых не хочешь увидеть. В сказках, если оно покорно, ты видишь в нём только то, что хочешь. Если же зеркало упрямо, то хозяин видит не то, что хочет, а то, что есть на самом деле.

В «Зеркале» уже есть поэтика зазеркалья, и есть бегство от сюжета видимого к сюжету внутреннему, к логике сновидения. И есть ещё работа ума. Та работа, которая не позволяет в «Солярисе» возмутиться длиннющими кадрами проезда героя по скоростным эстакадам. В любом другом фильме уже бы успел трижды возмутиться: «Что это такое!?» А здесь — нет. И мысль чувствуется, и внимание не рассеивается.

Был потом «Рублёв», как своё слово на тему «Откуду есть пошла…» и «Чьих мы родителей дети?» Потом «Солярис» напомнил, что и в космосе от морали и совести не спрячешься; и что в отчий дом возвращаться придётся. Оборванным и голодным. А «Сталкер» взял за руку по одному физику и лирику и довёл их до границ земли Обетованной, до Святого Святых. Довёл, чтобы они поняли — не зайти им туда, если Бог не благословит, если не молиться.

Дальше «Ностальгия». Как без неё? Без этой специфической боли другие виды боли не полны. Хорошо, если «изгнаны за правду». Тогда «таковых Царство Небесное». А если не только за правду, а ещё за что-то? А если веры не хватает, чтобы в самих скорбях утешаться? Тогда вот она — болезнь образованной, тонкой и бездомной души; видимая манифестация внутреннего изгнанничества, которое никто до сих пор особо не замечал. У одних эта скорбь — источник творческих интуиций. У других — отравленное питьё. Но то и другое мало зависит от человека, скорее — от особенностей судьбы и дарования.

Потом «Жертвоприношение», в котором горят и люди, и дома; в котором страх навевается именем Леонардо, а некий сумасшедший тоже пытается докричаться до мира. Но мир не нанимался слушать всяких там сумасшедших, поэтому всё будет так, как будет; как предсказано; как и должно быть на красивой и печальной земле после грехопадения.

Человек, внимательно читающий Канта и Гегеля, быть может, возмущается просмотром фильмов таких режиссёров, как Тарковский. А кто не любит читать Канта с Гегелем, или вообще читать не любит, тот тоже не в восторге. Ясности мало, акценты не расставлены, что делать и куда бежать — не сказано. К тому же посмеяться не над чем, и плоти голой совсем не видно. Главные лица как-то всё говорят, говорят, рефлексируют на слова о морали, о вечности. Все страдают, хотя и сыты, и одеты. А между тем вода всё время то журчит, то капает. К чему бы это? И никто никому в челюсть кулаком не бьёт. Форменное пренебрежение вкусами публики. Сны, говорите? Вот если бы мои сны экранизировать, или сны Фёдора Карамазова, то, я вас уверяю, кассовый сбор был бы — не чета иным картинам.

Сны вообще бывают очень разные.

Ипполиту в «Идиоте» большое насекомое привиделось во сне. Оно под стулом сидело, и его собака боялась. А в доме у Рогожина князь, на картину Гольбейна глядя, тоже про большого тарантула рассуждал. Что, говорит, если весь смысл жизни и есть большой страшный тарантул, на который современная наука указывает и говорит: «Поклонитесь ему. Это ваш господин».

Ещё люди плачут во сне. Проснёшься в слезах, и подушка мокрая, а что видел — не помнишь. Хорошему человеку должно что-нибудь хорошее сниться: как мама молодая смеётся, как конь яблоки ест, как солнце на вымытом окне играет.

Почему у Тарковского в снах нет ничего стыдного и ужасающего? Уж не святой ли он?

Да нет, не святой. Он, как и все, — грешный. Просто его кинематографические сны — это не проявление фрейдовского бессознательного; они умны и рукотворны. Они — плод того искусства, о котором Бергман сказал, что оно наиболее трудоёмкое и наиболее податливое. Там, в этих сценических снах, есть нестрашные обломки ненужной цивилизации, вода и музыка. В пространстве этих снов человек, летает ли, бежит ли, — ищет себя самого, того хорошего и неиспорченного, который просыпался в детстве и говорил взрослым: «А я летал во сне!» А взрослые улыбались ему и, ероша детскую шевелюру, говорили: «Это ты растёшь».